Conocer ahora mismo a alguien que tenga a algunos de sus abuelos viviendo es, para mí, como si el Atleti logra ser, alguna vez, capaz de levantar La Orejona. El otro día me decía una amiga que estamos en esas de que nuestros abuelos fallezcan. Ay, señor pequé. Eso es muy de la primera década de los dosmiles, pensé. Ahora, lo que está pasando es que estamos bajando un escalón. Abuelos sí, pero de los supuestos hijos nuestros que no estamos teniendo a los +35. Y es una reputa mierda.

Haciendo memoria, pienso en mis amigos de toda la vida y creo, que desde que les conozco (en muchos casos desde infantil), cuento unos diez abuelos en total. Poniendo a uno por amigo, como mucho. Viniendo de pueblo, se dice que se vive mejor porque respiramos el olor a purines en vez de a atascos, pero la verdad es que nuestros abuelos se deslomaban en lo que fuera que trabajasen. El mío, por ejemplo, se levantaba mucho antes que las gallinas, hacía el pan, cogía la bicicleta, se hacía 6 kilómetros con su hermano ciego sentado atrás, le llevaba a estudiar al pueblo de al lado, regresaba y horas más tarde volvía a por él. Sólo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Y lo fuerte es que lo haría como el que va a comprar el pan. Sin llamarlo sacrificio, ni me toca a mí porque soy el mayor de los hermanos. Lo hacía.

Al igual que estamos haciendo ahora fila repartiendo besos, abrazos y las pocas palabras que se nos ocurren a amigos y compañeros de clase. Creo que en las grandes ciudades no ocurre, pero en mi diario rural, sonando esto muy almodovariano, estamos acostumbrados a ir al cementerio desde que somos niños. Recuerdo estar correteando por allí mientras mi madre limpiaba las lápidas o cortaba los tallos de las flores. Porque las abuelas ya se habían ido muy jóvenes a otros barrios. Me encantaba ir a la fuente a coger agua y ni te cuento subirme encima del mármol para colocar las margaritas. Saltábamos entre las fosas de losa blanca medio abiertas de punta a punta del campo santo. Nos hacían partícipes de estar allí como si nada, pasando una tarde más. Tengo amigos incluso, que acudían a entierros de familiares o paisanos desde que eran enanos. En nuestro imaginario colectivo podríamos tener muchas otras cosas, pero nunca un cementerio porque lo teníamos a tiro de piedra. Nunca mejor dicho porque hasta íbamos allí a darnos besos porque aquello de que estaba oscuro.

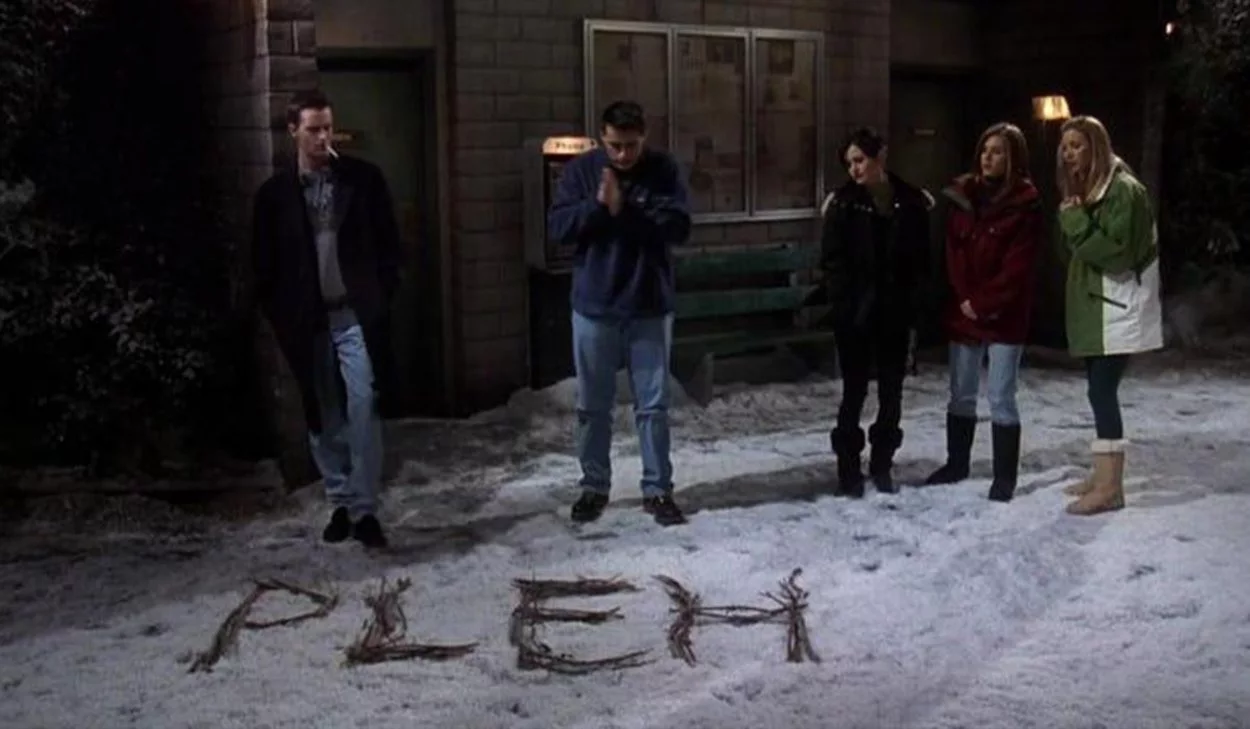

Esta Navidad, tras un año jodido, con unos cuantos botellines en la mano, tres de mis amigos y yo nos miramos y dijimos: “Hay que ver lo jóvenes que somos todavía y que no tengamos ya a nuestros padres”.

Como dice la canción:

En ese bar

las palabras están de más,

el silencio reinante

le imprime un carácter señorial.

El bar del tanatorio

no está en la guía del ocio,

pero mañana podríamos quedar.

Pues eso. Qué mal que nos veamos aquí, pero qué bien que nos podemos ver aunque sea ahí, amigos.